Im Tätigkeitsbericht 2020 der unabhängigen Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten AB-ND (publiziert Ende März 2021) sind aus Sicht der Bunkerfans zwei Informationen interessant.

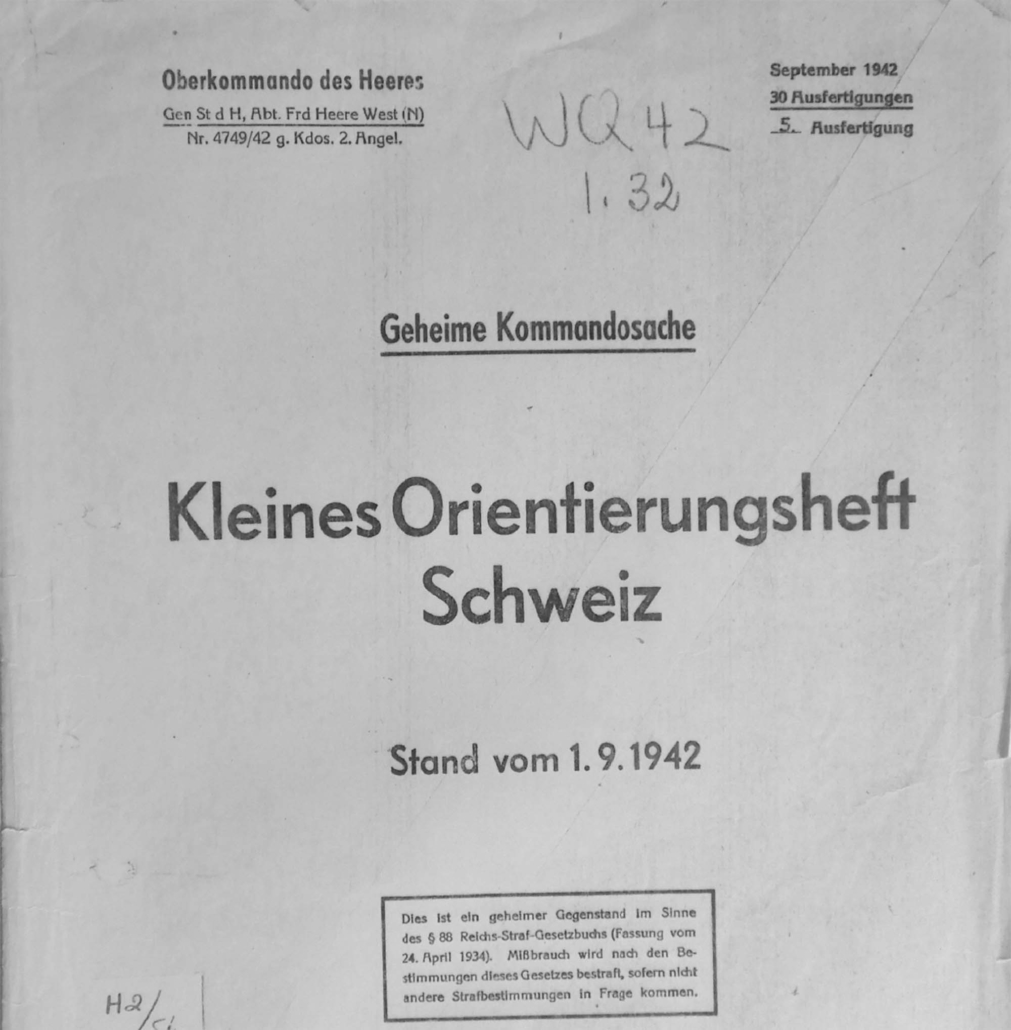

- Die Aufsichtsbehörde war überrascht, welche Aktenbestände der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) lagert – und wohl auch darüber, wo diese archiviert sind. «Der Umfang der in diesen Archiven gelagerten Dokumente überraschte die AB-ND. Der NDB lagert mehrere hundert Meter an Dokumenten in diversen Standorten. Die Dokumente stammen aus einer Zeit, in der der NDB noch nicht der Aufsicht der AB-ND unterlag. Es bestand nur ein grobes Inventar über den Inhalt dieser Ablagen und Archive.» Eines dieser Archive ist in einer K-Anlage: «Der Zutritt zu einem Aussenstandort konnte nicht gänzlich unangekündigt ermöglicht werden, da die K-Anlage, in dem sich ein Teil des NDB-eigenen Archivs befand, erst in Betrieb gesetzt werden musste. Dies bedingte eine Vorlaufzeit von einigen Tagen. Die AB-ND verlangte für diesen Zeitraum die Logfiles zum Zugang der Anlage, damit sichergestellt werden konnte, dass diese zwischenzeitlich nicht betreten worden war.» – Gesundes Misstrauen ist vorhanden …

- Der Begriff «K-Anlage» wird im Tätigkeitsbericht als «Kriegsanlage» umschrieben. Naheliegender wäre eigentlich der oftmals benutzt Begriff «Kommando-Anlage», da sich deren Nutzung nicht nur auf den Kriegsfall beschränkt. Vielleicht gibt es dazu irgendein Dokument, das Klarheit schafft?

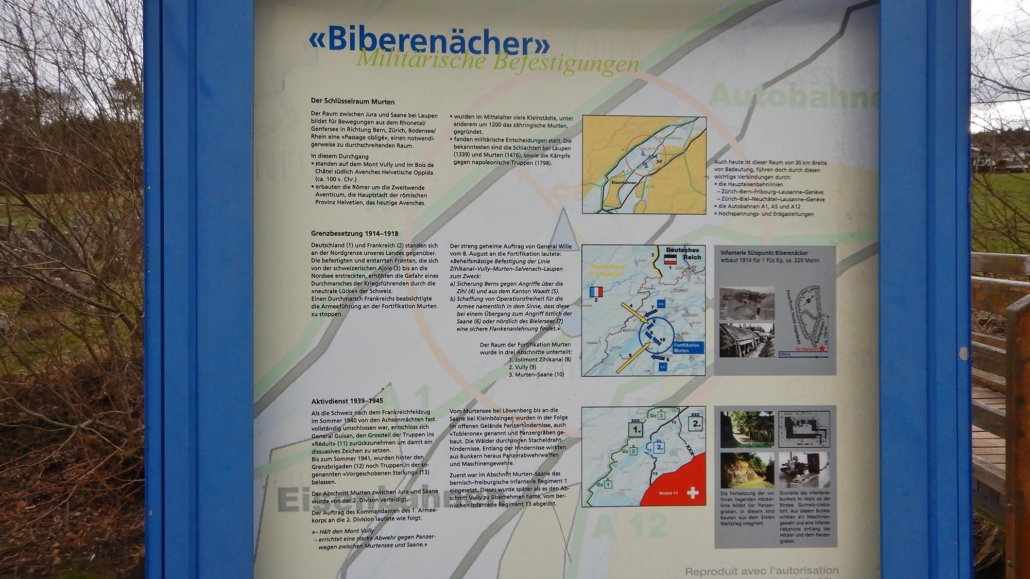

In K-Anlagen oder Führungsanlagen wurden gemäss dem Bericht der Aufsichtsbehörde «die Stäbe der grossen Verbände der Armee (Brigade, Division, Armeekorps) untergebracht. Auch Führungsanlagen der zivilen Landesverteidigung – Kantonsregierungen und Bundesrat – wurden als K-Anlagen bezeichnet» (man beachte die angewendete Vergangenheitsform!). Eine solche K-Anlage dient dem NDB als operatives Aktendepot.Update 1: Stammt die Abkürzung von den KP K1, K2, K3 sowie K4, die oftmals einfach als «Kavernen» inkl. Nummer bezeichnet wurden?

Update 2: Gemäss «Reglement Infra Bat» von 2004 sind ausschliesslich die Führungsanlagen von Landesregierung/Stufe Armee (also auch Uem D, Mil Sich, Na D usw.) als K-Anlagen bezeichnet, diejenigen der grossen Verbände haben normale A-Nummern…