Bis Ende 1998 war das Amt für Bundesbauten im Departement des Innern auch für alle Hochbauten sowie die Logistikbauten des Militärs zuständig, während die militärischen Bauorgane lediglich den Bereich der Kampf – und Führungsbauten betreuten. Mit der Reorganisation des Bauwesens des Bundes übernahm das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die Verantwortung für alle militärischen Bauten und Anlagen, wodurch sich dessen Bestand um rund 11’000 auf 26’000 Objekte erhöhte.

Die denkmalpflegerischen Belange wurden beim Amt für Bundesbauten durch eine eigene Fachstelle betreut. Da diese mit dem Übergang der Verantwortung an das VBS wegfiel, musste das Thema in Befolgung von Artikel 3 des Natur – und Heimatschutzgesetzes neu angegangen werden. Deshalb wurde im Jahr 2001 eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein Inventar aller relevanten Hochbauten (HOBIM) zu erstellen. Ein ähnliches Inventar über die Kampf – und Führungsbauten (ADAB) wurde bereits im Jahr 1992 in Auftrag gegeben.

Angesichts des grossen Bestandes konnte es nicht darum gehen, die militärischen Hochbauten in vertiefter Form zu erfassen und denkmalpflegerisch zu beurteilen. Ziel war es deshalb von Anfang an, ein Hinweisinventar zu erarbeiten, welches allen betroffenen Organen in- und ausserhalb des Departementes frühzeitig erste Anhaltspunkte geben soll. Zu diesem Zwecke wurden zu jedem Objekt denkmalpflegerische Zielsetzung formuliert. Ist ein ins Inventar aufgenommenes Objekt dann tatsächlich Gegenstand baulicher Massnahmen, so werden die aus denkmalpflegerischer Sicht notwendigen Auflagen noch durch Fachleute zu präzisieren sein.

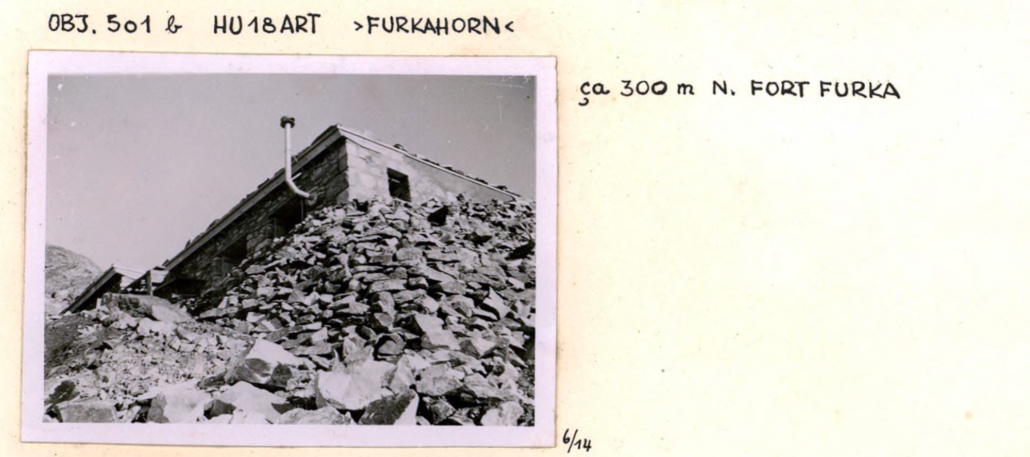

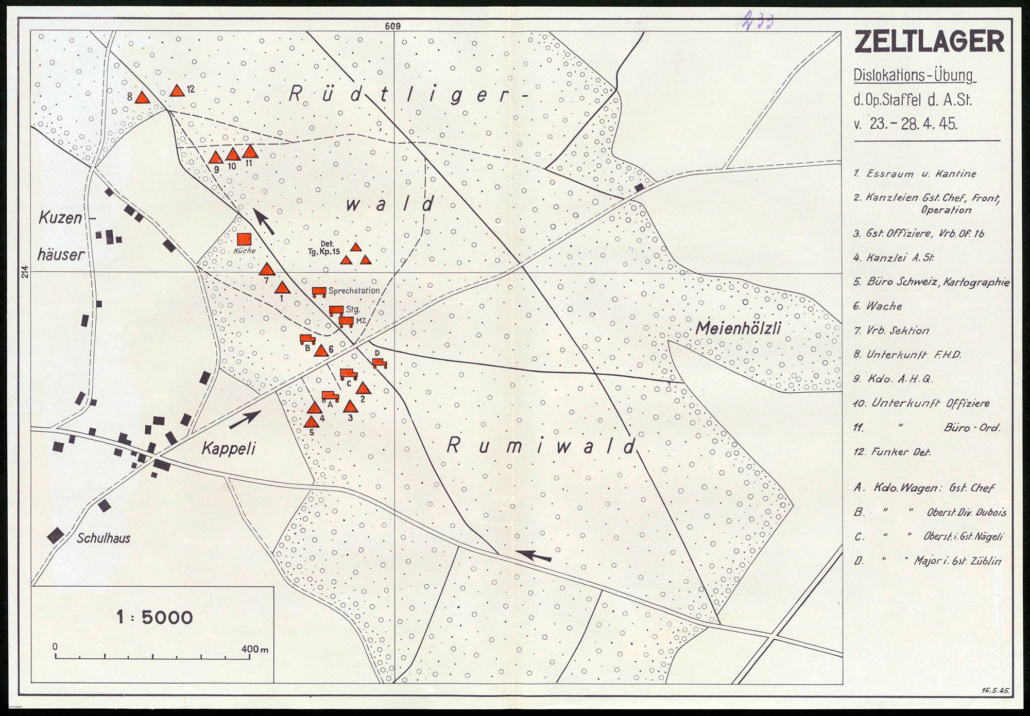

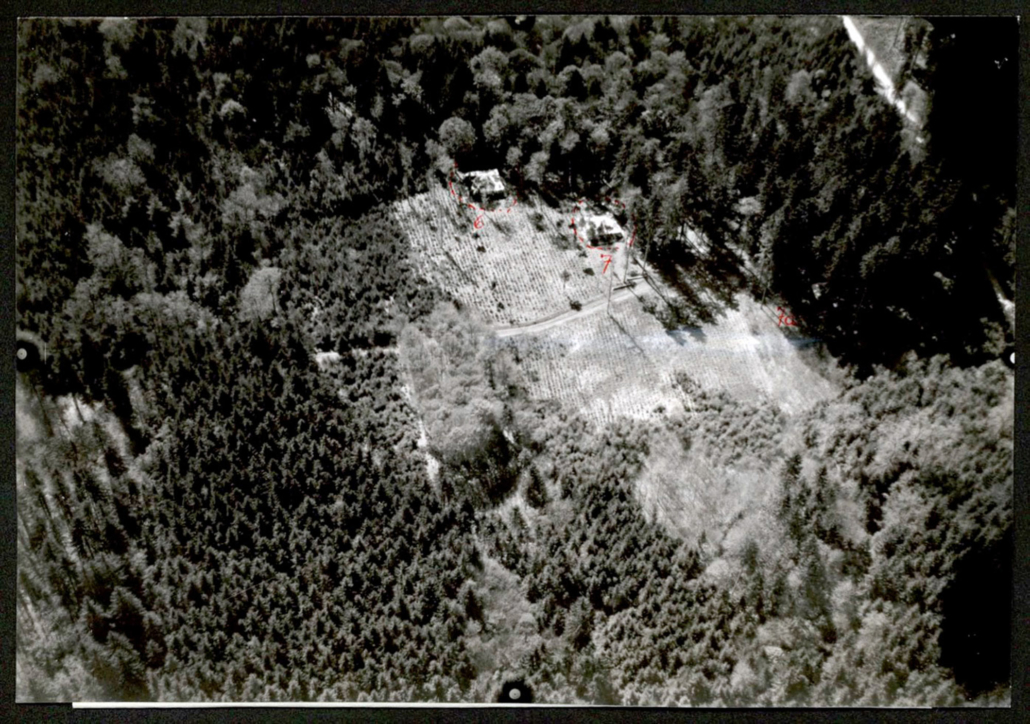

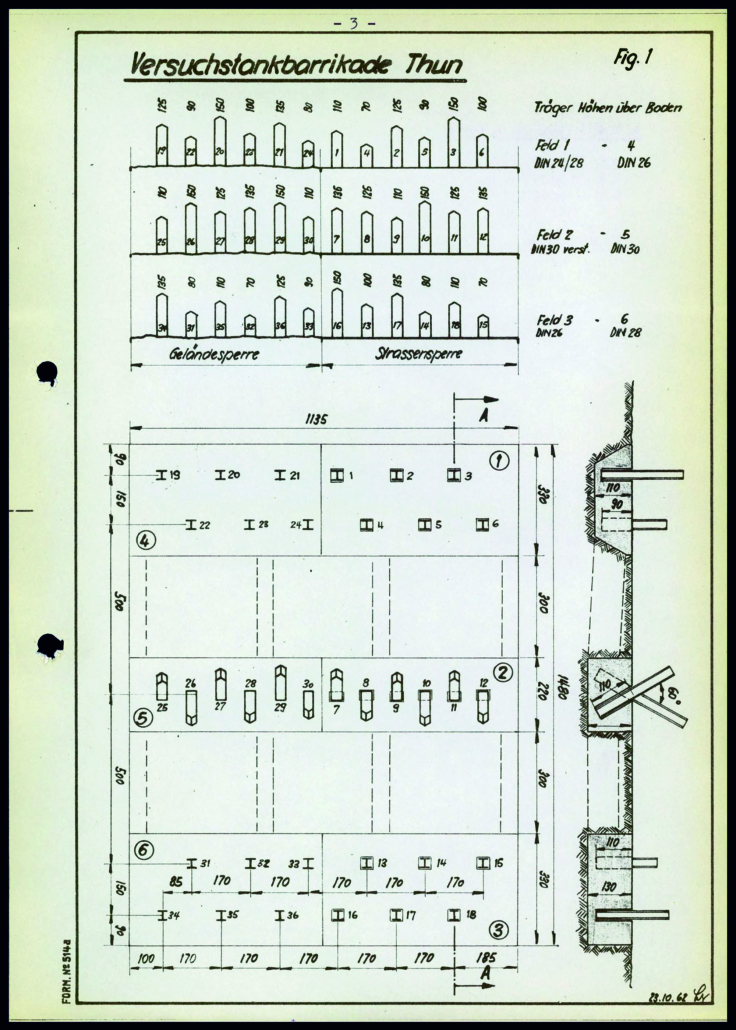

Das umfangreiche HOBIM-Verzeichnis von 2009 steht nach Kantonen getrennt hier zum Download bereit. Es umfasst eine Vielzahl von spannenden Gebäuden und Objekten: Flugzeughangars, Zeughäuser, Kasernen, Ställe, Munitionsmagazine, Unterkünfte, Operationsgebäude … Ein Blick in die vielen Hundert Seiten mit Infos, Plänen und Bildern lohnt sich!