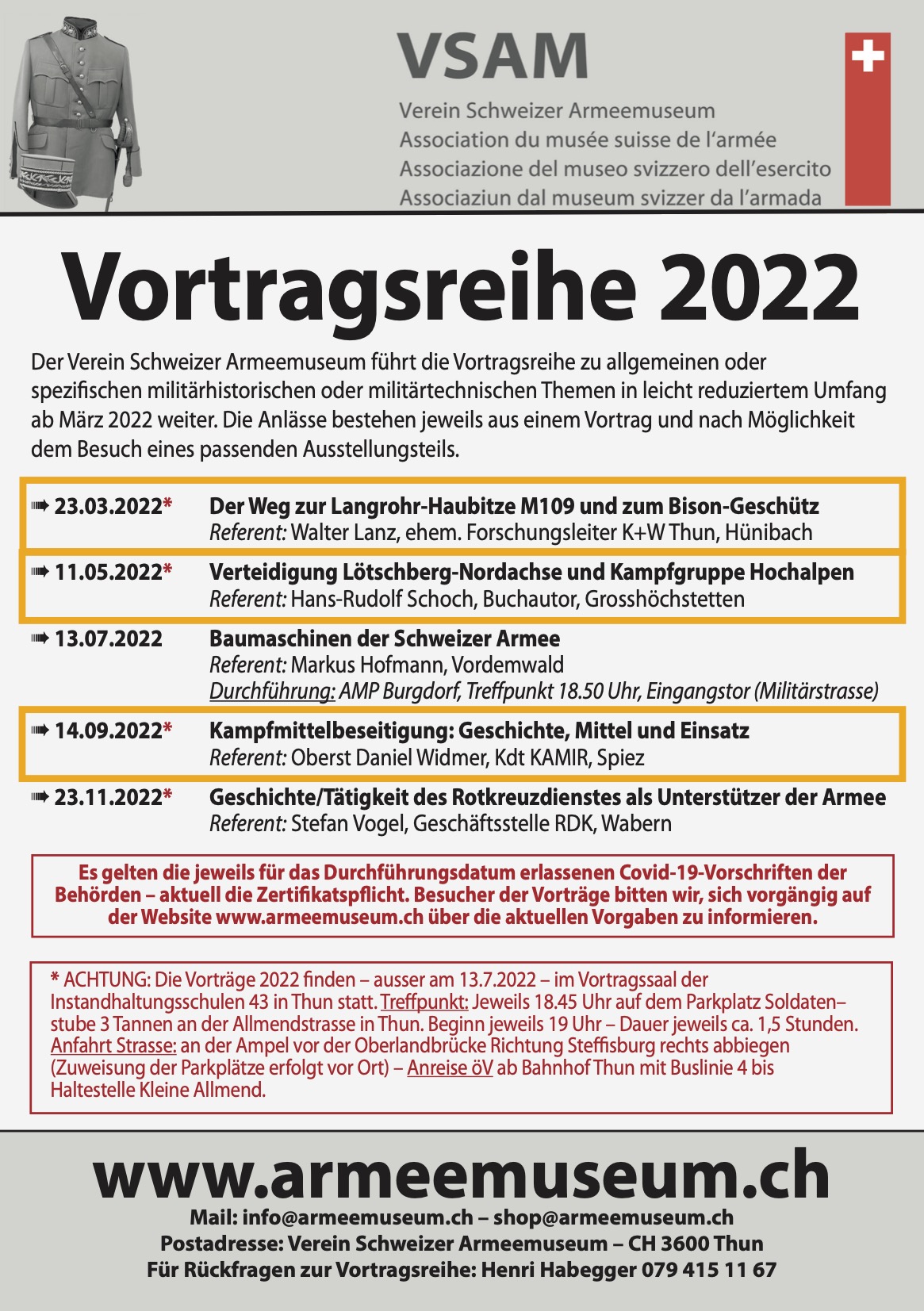

Der Verein Schweizer Armeemuseum startet am 23. März wieder mit seinen alle zwei Monate stattfinden Vorträgen. Gleich als erstes steht ein Leckerbissen auf dem Programm: Die Entwicklung der modernsten Panzerhaubitze und des letzten Festungsgeschützes.

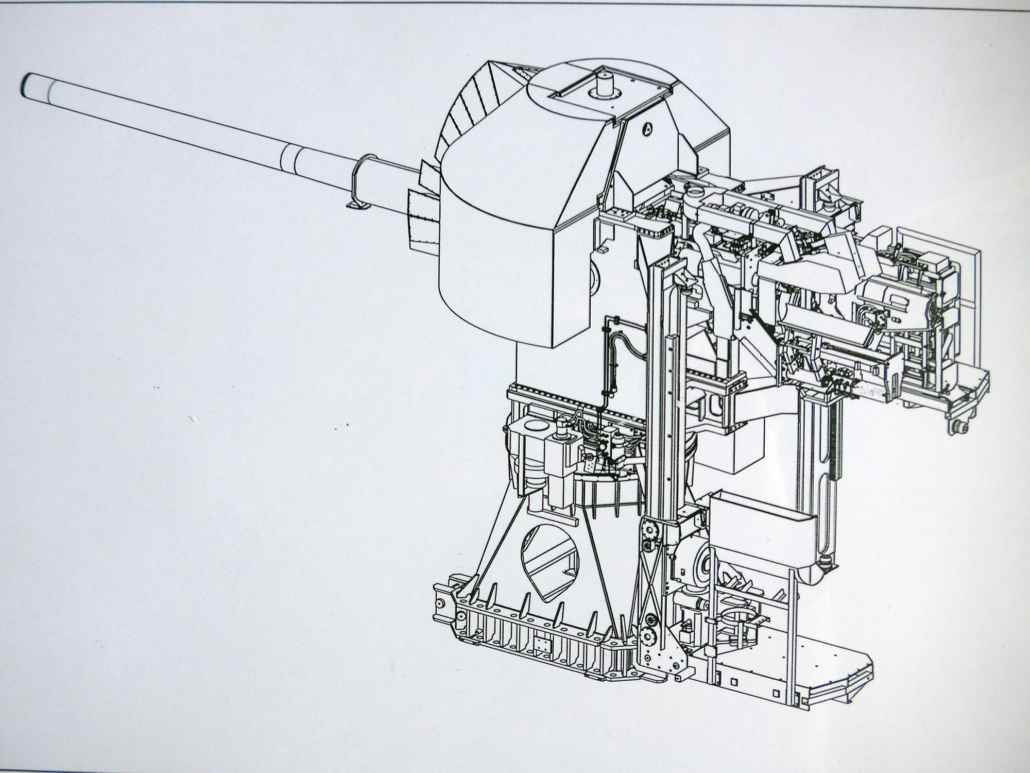

«Der Weg zur Panzerhaubitze M 109 L47 und zur BISON L52 Festungskanone» – wer als der ehemalige Forschungsleiter der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte Thun (K+W) könnte zu diesem Thema besser Auskunft geben? Walter Lanz aus Hünibach wird in seinem Vortrag aufzeigen, wie die Schweizer Armee die Lücke schliessen wollte, die durch das Ausscheiden der Hunter-Jets ab Mitte der 1980er-Jahre im Erdkampf entstanden war. Ohne die Luftwaffe war der Kampf in der Tiefe eines gegnerischen Angriffs nicht mehr möglich, also wurden weitreichende Artilleriegeschütze – mobil und verbunkert – entwickelt.

Die Fachleute der Gruppe für Rüstungsdienste (GRD, heute armasuisse) machten sich daher Gedanken, wie man die vorhandene Flotte an M109-Panzerhaubitzen bezüglich Reichweite maximieren könnte. Fast zeitgleich gab die Armeeplanung den Startschuss für die Entwicklung eines neuen Festungsgeschützes grosser Reichweite. Walter Lanz beschreibt die interessante Entwicklungsphase dieser beiden Vorhaben, insbesondere die einheitliche Ballistik, welche ein logistisch besonders kostengünstiges Munitionskonzept mit Granaten des Kalibers 15,5 cm einschliesst.

Die Präsentation wird eingeleitet mit einer Betrachtung über den Beginn der modernen Zeit bei der Schweizer Artillerie.

Treffpunkt: Mittwoch, 23. März 2022, 18.45 Uhr, auf dem Parkplatz der ehemaligen Soldatenstube 3 Tannen (heute Corona-Testzentrum) an der Allmendstrasse in Thun (Einweisung). Anreise mit dem öffentlichen Verkehr ab Bahnhof Thun mit Buslinie 4 bis Haltestelle Kleine Allmend. Beginn jeweils 19 Uhr.

Eine Panzerhaubitze des Typs M109 mit einem langen Rohr. © zvg

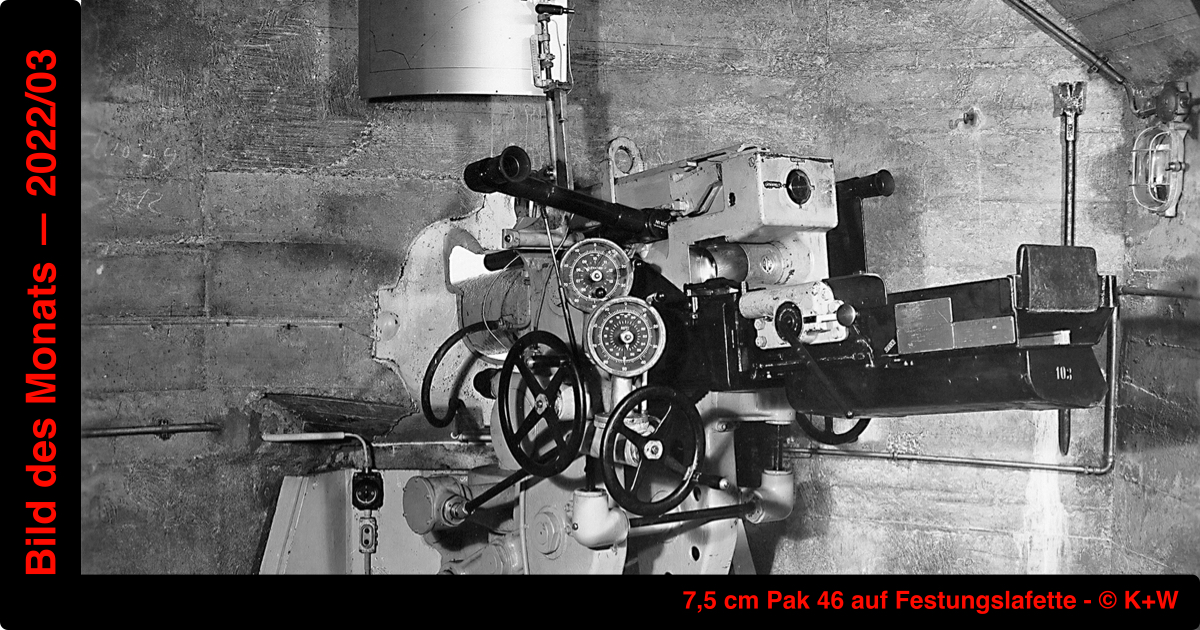

Entwurf des letzten Festungsgeschützes der Schweizer Armee, der 15,5 cm Festungskanone 93 Bison © zvg